20世纪80年代,一批批背着行囊、满怀理想的扬州大学青年教师来到江苏省响水县,在这片苏北黄河故道地区,将青春年华和满腔赤诚,播撒在贫瘠盐碱地上。如今40年过去了,盐碱地蜕变成“金土地”,贫困区蝶变为富民示范区,扬州大学农学院的青年师生们薪火相传,用科技之“火”点亮农民们的致富之“光”。

为了贫瘠土地的丰收,“泥腿子教授”40年薪火相传

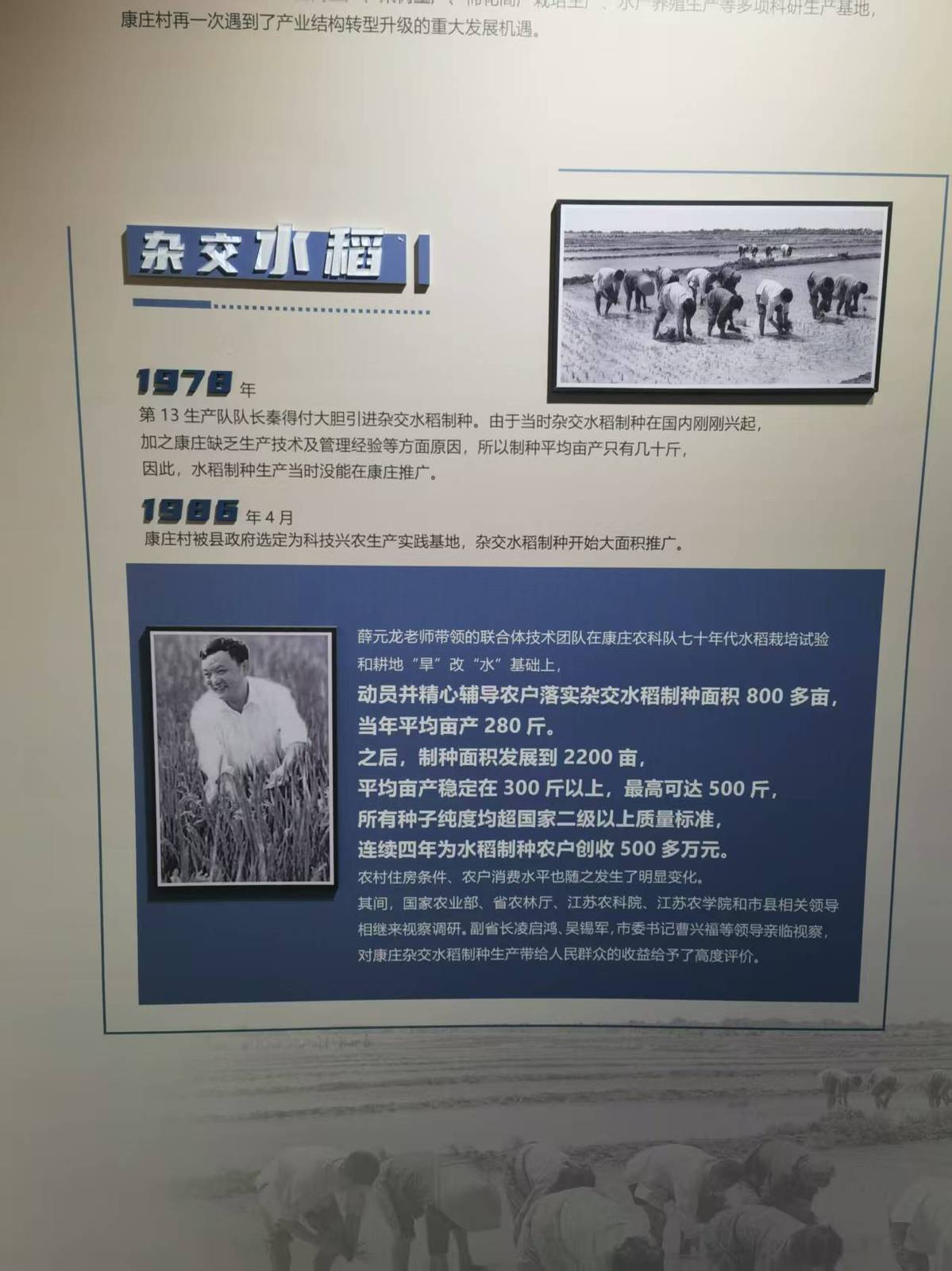

1986年8月,36岁的薛元龙受江苏农学院(扬州大学农学院前身)委派,来到江苏省响水县进行科技扶贫,先后在大有镇康庄村、老舍乡等地开展杂交水稻制种、万亩盐碱地改造。

刚到响水,薛元龙就听到一首民谣:“春天遍地是盐霜,夏天田里不长粮,秋天颗粒收不上,冬天携家去逃荒。”他掷地有声地说了一句话:“我是学农业的,让地里长出好庄稼、让农民吃饱肚皮,是我的责任!”

薛元龙启动了他的科技兴农计划。他带领农民培肥改土、引育良种、推广农技,使1.5万亩昔日寸草不生的盐碱地变为沃野良田,引领他们走上了致富之路。然而,这里的条件异常艰苦:没有自来水,不通公交车,打电话是奢望,邮路也时断时续。薛元龙点着煤油灯,喝着盐碱水,却日复一日,在清晨农民还未出门时便已来到田间,顶着毒辣的烈日,一工作就是十几个小时。从康庄的五年,到老舍的六载,再到司徒的七度春秋,薛元龙耕耘在这片贫瘠的土地上,成为“常驻”乡村的大学教授。

40年来,扬州大学农学院涌现出了一批又一批像他这样的扎根农村的“泥腿子教授”。

盐碱地装上“智慧芯”,农业科技小院拔地而起

2023年8月,作为江苏省第十六批盐城市乡村振兴科技镇长团成员,扬州大学智慧农业研究院的教师刘涛奔赴江苏省响水县挂职。肩负着推动智慧农业、服务乡村振兴的使命,他将目光聚焦于响水国家农业科技园区。

“要注重农业科技成果转化,鼓励更多师生走进基层,扎根科技小院,‘把论文写在大地上’!”这是刘涛常常挂在嘴边的话。面对响水县农业发展遇到的技术落地“最后一公里”难题,他深知,智慧农业的种子,需要精准播撒在实践的土壤中才能生根发芽。

于是,在后方单位、派驻地区的大力支持下,刘涛积极奔走协调,将扬州大学智慧农业研究院的科研资源与响水国家农业科技园区的实践平台紧密联结。他牵头提出一系列具体举措,强调紧扣当地产业需求,推动建立更高效的成果转化通道。经过多方努力和不懈争取,2024年11月,一个重要的校地合作典范——江苏省(响水)智慧农业科技小院,在响水国家农业科技园区孕育而生,并成功获得江苏省科协批准。

这个科技小院,正是刘涛“把论文写在大地上”理念的生动实践。它以“人才培养、科技创新、社会服务”三位一体为核心,致力于搭建“政产学研用”深度融合的综合服务平台。在这里,先进的农业技术不再是实验室里的图纸和报告,而是奔走在田间地头的师生身影,是落到实处的解决方案,更是真正为乡村产业发展赋能的智慧力量。刘涛及其团队,如同新时代的“耕耘者”,扎根于科技小院这片沃土,推动着智慧农业的创新成果与响水乡村振兴的实际需求精准对接,探索着科技赋能农业、人才振兴乡村的新模式。

架起校地“连心桥” ,链动产业“金钥匙”

2024年9月,为响应乡村全面振兴战略的号召,推动科技成果落地生根,扬州大学农学院副教授李广浩接棒振兴,成为了江苏省第十七批盐城市乡村振兴科技镇长团的一员,肩负使命奔赴响水,挂职响水经济开发区管委会副主任。他深知,将高校的智慧“引下来”,让地方的产业“强起来”,是新时代赋予农业科技工作者的重任。

李广浩的目光聚焦于响水鲜食玉米产业。到任伊始,他便积极奔走,充分发挥扬州大学与响水全面战略合作的优势,促进双方就鲜食玉米优质专用品种筛选、水肥运筹、病虫草害绿色防治等领域的技术合作,有效推动了当地鲜食玉米全产业链建设与发展。

“今年与扬州大学合作引进的新品种新技术,不仅抗病性、抗倒伏能力强,而且口感和营养价值也有显著提升。新品种产量高,口感更香甜软糯,富含多种维生素和氨基酸,在市场上十分抢手。”响水县副县长、盐城市乡村振兴科技镇长团团长徐国彬表示,通过和扬州大学农学院校地合作实施鲜食玉米产质效协同提升技术,种植效益明显增加,有力有效促进了响水鲜食玉米产业的高质量发展。

在技术对接之外,作为扬州大学农学院农学系教工党支部的一名党员,李广浩积极推动“党建引领+科技赋能”的创新模式。2024年12月,在他的牵线搭桥下,农学系教工党支部赴响水开展“党建联建聚合力,科技赋能‘强国行’”党日活动。党支部与响水县鲜食玉米产业链党委签订了科技赋能合作协议,并挂牌成立了“科技赋能专家工作站”;2025年8月,扬州大学农学院与响水县农业农村局签约产学研合作协议。这一系列举措,将党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用延伸至产业链上,构建了“校地企协同、产教研融合”的科技赋能新机制,为产业发展注入了“红色引擎”。

青春“火种”接力“田管家”再谱助农新篇

四十载薪火相传,从薛元龙脚踏盐碱、燃起科技兴农的星火,到刘涛创建智慧小院、点亮前沿科技的明灯,再到李广浩联动产业、架起校地融合的金桥,扬州大学农学院服务乡村振兴的接力棒从未间断。如今,这簇不灭的科技之“火”,正由新一代青年学子——“田管家”党员博硕士科技助农实践团接过,在响水这片希望的田野上,播撒下充满活力的青春“火种”。

随着8月的到来,夏玉米的生长由穗期转为粒期,逐渐进入关键生长阶段。尽管立秋已过,但高温天气预计持续至8月23日。“田管家”团队成员们在李广浩的带领下来到响水县运河镇玉米种植基地,考察迟播夏玉米长势,助力农户防范高温热害导致的减产。

“大部分适期播种的夏玉米夏大豆已经避开高温最敏感期”,团队成员刘晓任告诉记者,“但处于开花期的迟播夏玉米可能受持续高温影响,缩短幼穗分化时间、降低花粉活力,影响结实灌浆,最终导致减产”。结合地块具体情况,团队为农户提供了针对性防高温方案:“可以通过以水调温、灌溉补墒、叶面喷肥、一喷多促等方式,有效应对高温胁迫,减轻热害影响”。

团队脚步不停,在大有镇康庄基地,他们穿行稻田,实地考察功能水稻长势与墒情。走进康庄米业现代化车间,稻谷变精米的复杂流程让成员们深刻体会到“全产业链标准化生产”的力量。在九丰基地的交流中,成员们围绕“提升科技供给、加快成果转化”积极建言。田间地头、工厂车间、科技园区,处处都是“田管家”党员博硕士们汲取知识、碰撞思想的“田间课堂”。他们触摸着现代农业的脉搏,立下誓言:“以强农兴农为使命,为农业农村现代化贡献青春智慧!”

这群青年党员博硕士,以青春的脚步丈量土地,用专业的眼光洞察需求,将红色的初心融入实践。他们不仅是科技兴农的见证者、学习者,更是未来希望的播撒者、践行者。他们身上跃动的青春“火种”,正与前辈们点燃的科技之“火”汇聚融合,必将在这片充满生机的苏北大地上,燃起更加璀璨的农民致富之“光”!

耿金鹏 沈佳佳

薛元龙老师。作者供图

李广浩老师(右一)。作者供图

图为交流现场。作者供图

作者供图