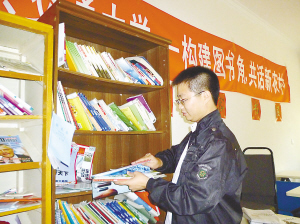

图为大学生村官李学文在“游客图书馆”里整理图书。

对于从“校门”一脚跨进“农门”、缺乏基层工作经验的青年学子来说,干好村官工作,不是一件简单的事。不过,只要善于动脑筋,就一定能有所作为。我通过小小的创意,将农家书屋变为“旅游景点”的经历,便是一次有益的探索。

众所周知,在农村建设农家书屋,目的是为了解决农民“买书难、借书难、看书难”的问题。经过我的努力,大榛峪村的“农家书屋”,如今,还多了一项功能,不但受到村民的欢迎,还成为城里人选择郊游的一道“风景”。

事情的起因是这样的:2010年9月29日,毕业于北京交通大学,现在渤海镇景峪村任大学生村官的小刘给我来电话,希望我帮他一个忙。

原来,北京交通大学计算机与信息技术学院2007级学生党支部为响应学校学工部关于开展红色“1 1”主题教育活动的号召,积极在校内募集图书,并计划在景峪村举办以“构建图书角,共话新农村”为主题的赠书活动。但是,小刘有事回了山东老家,无法在活动那天赶回北京。于是,他找到我,请我们村“替补”办一次活动。大学四年,我一直在参与学生活动的组织和策划,深知开展一次活动不容易。因此,没多想就应承了下来。

捐书活动的日期定在10月10日,准备时间很短。跟村主任汇报了一下,他说,这事好操作。到时候,直接把书搬进村里的农家书屋,来宾稍微接待一下就行,省力也省心。

但是,面对一次很好地宣传本村的机会,就这么简单化操作,我感觉有点可惜。于是,努力地思考,怎样把这次捐书活动做得既好而且有特色。

有一天,我经过“大榛峪生态旅游村”的牌楼时,忽然间产生灵感:要是把捐书活动与旅游挂上钩,效果肯定会更好。

但是,捐书和旅游,看上去根本不搭的两件事,该怎样挂钩呢?

我在中国青年政治学院里学的是劳动与社会保障专业。专业积累与农村实践经历让我明白,社会保障的内涵不仅仅是物质方面,还需要精神文化的支撑。而农家书屋正是精神文明建设的一个重要载体。

然而,我每次和村干部聊起农家书屋,他们都是摇摇头说:“这些书呀,没多少人看。”为什么村民不爱看书?带着不解,我走进书屋,应该说,我们村的农家书屋,无论是硬件、还是软件都是一流的。书架上分类摆放的四千多册图书中,有文学类、计算机类、工具书、历史类、文化类等,种类丰富,但翻看借阅记录,上面记下的只有几十个村民的名字。

经过一段时间的入户走访调查后,我明白了个中原委:村中年轻人和中年人或忙于农活、或务工经商、或限于文化水平而没有养成较好的读书习惯和乐趣,另一方面,农闲娱乐时间基本上被电视、麻将所占据;学生周一至周五住校,周末回家后写作业、看电视、玩耍等,也很少借书;老年人看书的就更少。

基于此,我猜想,要是把北交大师生这次所捐的图书放进农家书屋,很容易造成资源浪费。如何创新捐赠形式,让“沉睡”于农家书屋的图书发挥应有的作用呢?我的脑海中闪现出一个个大大的问号。

后来,我想起,在大学里,班级和社团每年都会组织春游或秋游等集体活动,活动地点主要选择郊区,大多数人的活动方式仅限于烧烤、打牌、唱歌等。这时候,我总会带上几本平时喜欢看但没有时间读的书,坐在田埂上阅读,呼吸着新鲜的空气,听着欢快的鸟鸣声,阅读着快乐的文字。累了,起身看看山,看看水,看看远方的绿。而且,有我这种想法的同学还不在少数。

于是,一个创意——“游客图书馆”也就呼之欲出。把北交大师生募集到的图书直接捐进各农家小院,供城里来的游客阅读。不但让他们吃好、玩好,还得到精神享受,实现更广范围的“农家乐”。上网搜索后,我发现,还没有人用过这样的创意。

2010年10月10日,3“十”相逢,是众人热捧的“十全十美”的好日子,“游客图书馆”正式建立,成为北京首家以游客为服务主体的农家书屋,此举也成为了媒体一度报道的热点。

为了扩大“游客图书馆”的影响力,我建起了村庄博客并同步开通微博,这是全镇第一个村庄博客。在博客上面,除了发布村庄历史文化、村庄旅游情况等内容外,“游客图书馆”,是我郑重推介的品牌项目。有关“游客图书馆”的动态新闻,我都一一放在博客上面,告知广大博友。

“游客图书馆”创办之初拥有图书近400册,涉及文学、历史、经济、管理、英语、计算机、杂志等多个类别。书屋的建立,有着多重的意义:通过丰富红色“1+1”活动形式,为高校学生服务新农村建设开辟更为广阔的空间。同时,作为农家院的旅游特色服务,引起游客极大兴趣,提升了农家院的知名度和美誉度。来这里的游客可以免费借阅图书,增添求知的乐趣。农家院的经营者可以通过“游客图书馆”不断地自我充电,提高经营管理水平。

现在,我把农家书屋里的图书都搬进了“游客图书馆”,原本无人问津的4000多册图书都有了用武之地,取得了很好的效果。

有一个周末,我去回访时,正逢游客王小姐在“游客图书馆”拿起一本《傲慢与偏见》,她说“这里阳光好,空气也清新,在院子里读读书,真是一种享受。”农家院主人李凤琴也兴奋地告诉我:“之前有一天,该吃午饭了,但是却有几位游客不见了,经过一番寻找,才发现他们正在静心地看书呢。甭说,这个图书馆还真管用。”

如今,越来越多的北京市民,甚至一些外国游客也慕名来到大榛峪村。“游客图书馆”已经成为我们村旅游的一张靓丽名片。