匡国明(右)和张士勋。

本报记者 袁振喜摄

现在美丽的喀巴克克勒希村。

本报记者 袁振喜摄

过去住土窝子的旧村村址。

本报记者 袁振喜摄

村里家家都在北屯市买了楼房,冬天就住到城里。

本报记者 袁振喜摄

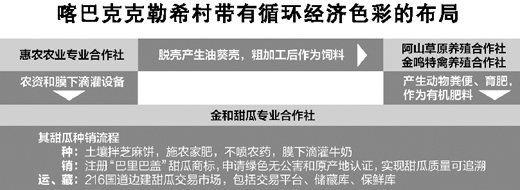

制图:蔡华伟

核心阅读

一个穷得吃不饱、选不出村委会、经常上访的村,四、五年以后,变成一个家家有楼有车,年收入千万、百万都不新鲜的村。这个变化的关键,正在于有匡国明、张士勋这样的基层干部。

说来让人哭笑不得,喀巴克克勒希村,这个65户、220人的小穷村,从2001年到2011年,10来年愣没选出过自己的村支书,大家斗来斗去,谁也不服谁,一选举,连个过半票的人也没有,所以村支书向来都是乡党委往下派。

越穷越斗,越斗越穷,这简直是铁律。巴里巴盖乡党委对着这个村直发愁,可还得硬着头皮想办法。

贫穷根源在哪里?

摸透情况、理顺思路,调查研究很重要

2008年,阿勒泰市村两委第七次换届,喀巴克克勒希村和往常一样,照旧选不出自己的书记和主任。这一次,乡党委派党委委员、武装部长张士勋来村任职。张士勋黑脸,大眼,体型粗壮,声音洪亮爱激动。

2009年1月,年轻的匡国明到巴里巴盖乡任书记,他个子高挑,白白净净,一身书卷气,讲话斯文有条理。

匡国明和张士勋,是个奇妙组合。但有个共同点,两人都不信邪,不相信这小村就发展不起来。他们不约而同,都想到要调查研究。张士勋挨家走,民情日记记了几大本。匡国明也几次三番在村里调查。渐渐地,他们搞清楚了状况。

其实,这村禀赋不错。它紧挨着216国道,交通便利。村里土地也不少,每人有15亩,全村近3000亩,周围还有大片的撂荒地。土壤虽有些盐碱,但经农业专家测土配方,其成分和气候非常适宜种瓜果。村里的人不团结,但有几个能人。这几个能人年轻,有想法,渴望致富。但致富的激情被一场豪赌浇灭了。

2001年左右,村里人结识了一个收甜瓜的河南老板,人种他收,当年村民瞿世超和王文喜就各种了20亩,收获了上万块。村民看在眼里,纷纷与这位老板签订单。2002年,种甜瓜400亩,又获丰收。随后,甜瓜种植面积越来越大。2005年,村里还派几个人去上海、广州进行考察,最终在广州的里水市场站稳了脚跟。

好日子似乎触手可及。2007年,村里的地全都是甜瓜,加上承包的撂荒地,全村共种下15000亩。可就在甜瓜的成熟时候,老天毫不留情地整整下了一周大雨,甜瓜全军覆没。押宝不中,喀巴克克勒希村再次一贫如洗,人心又乱了。

反复调查摸底之后,匡国明们理清了头绪:村民们都想富,但一没生产资金,二没有效思路,三不能对抗大风险。要兴旺致富,仅靠农户单打独斗,没戏,得主动介入,扶持引导。农业最主要的风险,说穿了就是小生产与大市场、家庭承包与规模化经营之间的矛盾。资金他们可以跑,思路他们可以找,关键是村里有能人,这很重要。如果能借助这几个能人,吸引大家成立合作社抱团发展,局面应该有所不同。